鼻为人的五官之一,隆起于面部中央,又名明堂、中岳,其专司呼吸和嗅觉之职,又是外邪入侵的必由之道,是人体有机整体中的重要组织器官,在人体的生命活动过程中始终起着不可或缺的重要作用。如祖国医学认为,药物治病是通过四气五味而起作用的,气味入鼻,藏于心肺;心为五脏六腑之大主,而主周之血脉,肺为五脏六腑之华盖,而主全身之气机。经络理论认为,鼻与十二经脉和五脏六腑紧密相连,息息相通。现代医学则证明,鼻腔粘膜处的神经结构特殊,血管分布异常丰富,对外界刺激反应敏感,并且非常有利于药物的渗透与吸收。现代数学理论则证明,鼻腔正好位于面部的黄金点上,是调整整体功能的最佳作用处。全息生物学则认为,鼻部是一个发育程度较高的全息胚,蕴藏着整体的全部信息。

建国以来,中医事业有了很大的发展,尤其是全国各地的中医院校,培养了众多的中医人才,但回顾一下四十年的中医教育,也有一个很大的失误,这就是把中药、针灸和推拿按摩之外的其它方法一概排除在中医院校教科书外,以至于许多科班出身的中医,对外治法却知之甚少。作为外治法之一的鼻疗(气疗),亦得到了同样的待遇,直至如今,人们才又重新发现和注意到了这一宝贵遗产。

通过鼻疗给药,气疗用药,中药油可以直接作用于鼻子内部丰富的毛细血管,或者进入肺部,通过肺部进入血液循环,比内服给药更安全,更有效,尤其适合灭菌、保健、预防各类慢性疾病。

与现代西方医学相比,中华医学的多种治疗方式是最大的优势。中医之法,可以分为内治与外治两类,其中内治即口服式给药。外治的方法多种多样,比如按摩、推拿、刮痧、针灸、熏蒸、艾灸等等,外治的内容多种多样,颇为丰富。而且具有内治法所不具备的特点,弥补了内治所不及之处。其中鼻疗,就是一种具有中华医学特色的疗法。

鼻疗可广泛用于内、外、妇、儿、五官等科各种病症。并载有搐鼻、塞鼻、纳鼻、滴鼻、灌鼻、熏鼻、吸鼻、嗅鼻、窒鼻等鼻疗验方数百首。

鼻疗,分为鼻疗和气疗两种方法,也分为内外,外部的鼻疗指鼻部作为用药和刺激的各种疗法,,如鼻针、艾灸。气疗则是将鼻腔作为用药部或者刺激部位,激发气血、疏通经络、调节内脏功能,从而能预防和治疗疾病。

鼻疗与气疗是中国宝贵的中医文化遗产

《鼻疗与气疗》

《鼻疗方法数百种》

《鼻为肺之窍》

战国时代

《黄帝内经》

从战国至秦汉,鼻疗已开始从初步运用逐渐转向了理论上初步探索。成书于战国时期的中医经典著作《黄帝内经》对鼻的论述颇多,其中有鼻与十二经脉和五脏六腑的联系,以及鼻的生理、病理、诊断、治疗和预防等。如认为"鼻为肺窍","五气入鼻,藏于心肺","十二经脉,三百六十五络,其血气皆于面而走空窍……其宗气上出于鼻而为臭。"为呼吸疗法初步奠定了理论基础。

晋 代

晋代葛洪《肘后备急方》赤散方以“牡丹五分,皂荚五分炙之,细辛、干姜、附子各三分,肉桂二分,真珠四分,踯躅四分。捣,筛为散……晨夜行,及视病,亦宜少许以纳粉,粉身佳。”该方以各种祛邪辟秽药物组成,外粉周身以御时行邪气。

晋代葛洪《肘后备急方》记载有老君神明白散:“术一两,附子三两,乌头四两,桔梗二两半,细辛一两,捣、筛。正旦服一钱匕,一家合药,则一里无病,此带行所遇,病气皆消。”本散既可口服,又可加工成粉末,随身佩戴,用于防疫。清代吴尚先《理瀹骈文》说得更清楚,驱除瘟疫用“辟瘟囊方”:羌活、大黄、柴胡、苍术、细辛、吴茱萸各一钱,共研细末,绛囊盛之,佩于胸前。鼻闻其气,用作避邪防疫。

葛洪《肘后备急方》

汉 代

汉武帝烧兜末香,香闻百里,关中方疫,死者相枕,闻香而疫止。说明早在汉代,人们就发现熏烟可以杀菌。中国古代通过燃烧中药去除瘟疫的方法,称作“氤氲法”。

1972年马王堆出土熏炉、香囊、彩绘陶熏炉,炉内装有高良姜、茅香、辛夷等中药。它们的共同特性是,行气去湿,通气健脾、防腐杀菌等功效;可以改善室内空气,使空气变得清新怡人;杀菌消毒,消除秽浊之气;镇静安神,有利于睡眠。同时,在马王堆出土了《五十二病方》等书中,就有中药杀菌的记载。

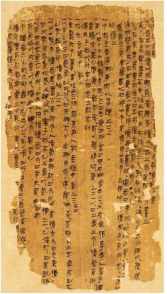

1973年在湖南马王堆汉墓3号墓出土了一批古代医书,一般认为大部分成书于春秋战国时期,其中的《五十二病方》是现存最早的医学书籍,在该书中,就有域焓产鱼和盐等药物外敷于鼻部治疗螟病鼻断的记载,这当为广义鼻疗最早的文字记载。同时出土的《养生方》,载有用蜗牛、桃实和美戴(即好醋)埋于窖中烧汁染布,用所染的药布"窜鼻孔以热",可起到"灼"的作用;至于"窜",有人认为指用药物熏,此处引申为嗅药;有人则认为指是塞药;这里姑且不论何者为是,何者为非,但有一点是可以肯定的--这当是在鼻腔用药(即狭义鼻疗)最早的文字记载。该书还载:"茹,湿磨盛之,饱食饮酒……者,嗅之。"很显然这是有关鼻腔嗅药最早和最明确的记载。

《五十二病方》

《汉武故事》

隋 唐

隋唐时期,孙思邈《千金要方》、《千金翼方》,王焘《台秘要》书籍,广泛地记载了通过呼吸治疗疾病的方法。

如孙思邈运用鼻疗已有以下特点:一是继仲景、葛洪之后,继续治疗各种急症;如《千金要方·卷二十五备急》就载有十余首治疗卒死之方。二是鼻病鼻治,即鼻疗已成为治疗鼻塞、鼻衄、鼻疮、鼻息肉等鼻部疾患的主要方式;如:"治鼻中息肉,不闻香臭方:烧矾石末,以面脂和,绵裹塞鼻中,数日息肉随药消落;又方:末瓜丁如小豆许,吹入鼻中必消,如此三数度。"三是鼻疗防病,域煦佩和鼻部闻药法防治瘟疫、预防疾病,并创制和记载了许多香佩方剂;如太一流金散、小金牙散、大金牙散等均源于此时。四是鼻疗的应用范围进一步扩大。如治喉痹及毒气,"剥大蒜塞耳鼻,日二易。"

《千金要方》

宋金元时期

宋金元时期,应用呼吸治疗者更是不乏其人。如《太平圣惠方》、《太平惠民和剂局方》、《圣济总录》、《儒门事亲》、《东垣试效方》、《世医得效方》等医籍中,对鼻疗的记载颇多,其鼻疗药物和方剂之多,治症之广,应用鼻疗的医家之众,是前所未有的。如《太平圣惠言》治小儿疳症,用白矾、藜芦、黄连等研末塞鼻;《圣济总录》用龙脑、丹砂、芒硝、麝香研末,用鲤鱼胆汁和成丸,塞入鼻内,治疗喉闭、喉风;张从正《儒门事亲》则对取嚏法从理论上作了论述,认为嚏法可归属于"吐法",凡宜吐者皆可用之。

《太平圣惠方》

宋代官府组织编纂的《和剂局方》神术散,治四时瘟疫,头痛项强、发热憎寒、身体疼痛,用药苍术、藁本、白芷、细辛、羌活、川芎、甘草,加生姜、葱白煎服。《济阴纲目·瘴疠》专治山岚瘴气,用药有陈皮、苍术、厚朴、甘草、菖蒲、藿香,加生姜、大枣煎服。这些方子中,都用到了苍术,可见苍术防疫治疫的重要作用。

《和剂局方》

明 代

明代,鼻疗的应用更加普遍。在我国历史上最大的方书-《普济方》中,收载了许多鼻疗方剂,为后世提供了宝贵的参考资料

明代,鼻疗的应用更加普遍。在我国历史上最大的方书-《普济方》中,收载了许多鼻疗方剂,为后世提供了宝贵的参考资料;刊行于1470年,由董宿所辑、方贤审定的《奇效良方》,汇集了不少取嚏验方,不仅用于急救,而且用于其它病症;龚延贤《万病回春》经过其亲身的临床初中而深信鼻疗之功,如"梁太府乃因患头晕呕吐,闻药即呕,诸医措手,余以伏龙肝为末,水丸塞两鼻孔,用保中汤以长流水入胶泥搅澄煎,稍冷,频服之而安。"并记载了一些流传至今的鼻疗名方。

《普济方》

明代《神农本草经疏》记载“凡邪恶气之中,人必从口鼻入。口鼻为阳明之窍,阳明虚,则恶气易入。得芬芳清阳之气,则恶气除而脾胃安矣”。

李时珍谓:“辟一切恶气,用苍术同猪蹄甲烧烟,陶隐居亦言术能除恶气,弭灾疹。故今病疫及岁旦,人家往往烧苍术以辟邪气。”

李时珍《本草纲目》所载鼻疗方剂有数百首之多,如"偏正头风,至灵散:用雄黄、细辛等分为末,每用字吹鼻。""吹奶作痛,贝母末吹鼻中,大效。"?

《本草纲目》

《神农本草经疏》

清代

《太医院秘藏膏丹丸散方剂》的“避瘟丹”,由乳香、降香、苍术、细辛、川芎、甘草、枣组成,谓:“此药烧之能令瘟疫不染,空房内烧之可避秽气。”《清太医院配方》称“凡遇四时不正,瘟疫流行。宜常焚烧,不致转染。岁末多烧,可以辟邪,可以避瘟”。

《太医院秘藏膏丹丸散方剂》

清代,鼻疗不、不仅得到了空前普遍的应用,而且同时注重了鼻疗的理论探讨。如赵学敏的《串雅内编》和《串雅外编》广泛搜集了民间走方医的经验,其中便有不少鼻疗验方。具有方简、效验的特点,至今仍被临床所沿用。清代医家王晋甚至认为:"喉风急症,舍吹鼻能肺之外治,别无他法。清代外治宗师吴尚先(吴师机)所著的《理瀹骈文》,对鼻疗做出了前无古人的重大贡献。该书对鼻疗的辨证施治、理论甚础、作用机理、药物选择、使用方式,主治功效、适应病症、注意事项等,都从理论上进行了较为深入系统地阐述。认为:"上焦之病,以药研细末,搐鼻取嚏发汗为第一捷法。"嚏法的基本作用是"嚏法,开也,在上在表表者也,可以宣发阴阳之气也","嚏法,达之、发之、泄之,可以解木、火、金之郁","嚏法,泄肺者也","连嚏数十次,则腠理自松,即解肌也;涕泪痰涎并了,胸中闷恶亦宽,即吐法也。盖一嚏实兼汗、吐二法",但"纳鼻而传十二经","嚏可以散表……嚏亦可和里",不仅"凡欲升者,皆可以嚏法升之",而且亦可"上取治下",故而鼻疗可广泛用于内、外、妇、儿、五官等科各种病症。并载有搐鼻、塞鼻、纳鼻、滴鼻、灌鼻、熏鼻、吸鼻、嗅鼻、窒鼻等鼻疗验方数百首。吴氏使鼻疗在几千年临床应用的基础上上升到了理论的高度,并在其理论的指导下创造性地将鼻疗广泛应用于临床实践,使鼻疗发展到了更臻于完善的地步,这是鼻疗史上一个重要的里程碑。吴师机对鼻疗的精辟见解和宝贵经验,至今仍有很大地现实指导意义,凡欲学习和研究鼻疗者,《理瀹骈文》可谓第一必读之书。

《理瀹骈文》

《串雅外编》

清代中医外治大家吴尚先在《理瀹骈文》中对中药外治的原理有精辟论述:“凡病多从外入,故医有外治法,经文内取外取并列,未尝教人专用内治也。”“外治之理,即内治之理;外治之药,亦即内治之药,所异者,法耳。”熏香疗法的原理也在于此。

清代末期与民国

近代医学家张山雷在所著《本草正义》中说,苍术气味雄厚,能彻上彻下,燥湿而宣化痰饮,芳香辟秽,胜四时不正之气,故时疫之病多用之。

近代医学家张山雷在所著《本草正义》中说,苍术气味雄厚,能彻上彻下,燥湿而宣化痰饮,芳香辟秽,胜四时不正之气,故时疫之病多用之。

清代《验方新编》介绍,以苍术、红枣,共捣细,丸如弹子大,不时烧之,可免时疫不染。

《本草正义》

《本草正义》

《验方新编》

中药灭菌的现代应用

2003年,“北大深圳医院”在非典期间真实运用苍术消毒的“实操”!3个月,用了850公斤苍术,该院非典期间“无一例院内感染”。苍术中富含具芳香气味的挥发油,用其熏烟,可对结核杆菌、金黄色葡萄球菌及大肠杆菌、枯草杆菌、绿脓杆菌等细菌、病毒有显著的杀灭作用。实验证明,用苍术1克/立方米进行烟熏,1小时后就可达到理想的消毒标准。

2020年2月3日,海南省卫健委发布新冠中医防治方案,其中提到了空气熏蒸法预防:使用芳香类中药辟秽化浊,净化空气环境。可采用沉香、艾叶、艾绒、菖蒲等适量制成香囊佩戴净化口、鼻小环境空气;也可煎煮熏蒸净化居室、办公场所等局部环境空气。

2020年,广州日报做了如下报道:

居家中药烟熏方法:采用干燥的艾绒、苍术,按照1∶1的比例,每100平方米空间取30~60克。将苍术用95%酒精浸泡一天,捞出后稍沥干酒精,与艾绒混合点燃,吹灭火苗,烟熏30~60分钟,每天1次。在无酒精的情况下,也可将苍术打成粗粉,和艾绒混合均匀,点燃烟熏。艾绒燃烧烟雾较大,如无法适应艾绒烟雾,也可单独用苍术熏。使用时需注意,将艾绒、苍术放置于室内空旷处烟熏,远离周边易燃物品,有火苗时务必熄灭火苗。消毒除瘟主要靠烟,中药烟熏的时候,最好紧闭门窗,待充分燃烧后,烟雾充满房屋,人员暂避,1~2小时后,开门窗通风。对烟雾过敏者忌用。

海南省卫健委

北大深圳医院

广州日报

医药卫生报讯1月26日16时许,郑州市中医院的门诊大厅里飘满艾香,烟气氤氲,患者和医务人员穿梭其间。

循着烟气追根溯源,就会发现,门诊咨询台设置有2个熏艾盒、预检分诊台设置有1个熏艾盒。在门诊大厅,自1月24日(除夕)早上开始,这3个熏艾盒就开始工作,艾条、艾绒持续燃烧,艾烟持续在门诊大厅弥漫,覆盖门诊大厅每个区域。

医药卫生报

2020年2月1日,武汉市卫生健康委员会官网正式发布:根据中医“治未病”理念,武汉市新型冠状病毒感染的肺炎中医药专家组研究制定了《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎中医药居家预防推荐方案》,供广大群众参考。推荐方案包括药物预防、香薰疗法、适度运动三个方面,旨在通过增强人民体质,提升机体免疫力,有效防止疾病扩散流行。

武汉卫健委

当 代